Weekly Bites! 🍩 vol.12 | マクロ指標から見るこれからの方向性

2023年4月17日号

Weekly Bites Vol.12へようこそ!今週は、マクロ指標から見るこれからの方向性について解説します!

目次

#気になるトピック

#CPI(消費者物価指数)とPPI(生産者物価指数)

#IMFの世界経済見通し

#注目の銀行決算(JPモルガン、シティバンク、ウェルズ・ファーゴ、PNCバンク)

#まとめ:これらマクロ指標からの方向性をどう見るか

#みんなのトレード

#直近の決算

YouTubeは字幕をオンにして見てね!👇

#気になるトピック

#CPI(消費者物価指数)とPPI(生産者物価指数)

まずは、先週発表されたCPIとPPIについてお話ししましょう。

そもそもこのCPIとPPIって何?って方もいらっしゃるかもしれません。その辺りのおさらいから。その前に、そもそもインフレってなんなのでしょうか?そして、それを評価する米国の中央銀行FRB、連邦準備制度理事会の役割とはなんなのでしょうか?

参考資料: https://www.federalreserve.gov/faqs/economy_14419.htm

FRBが最も優先するのは物価の安定です。FRBは、財・サービス価格の上昇を年率2%とすることを目標としています。そのために毎月さまざまな指標を測定し、適切な対応を決定しているのです。FOMC(連邦公開市場委員会)というのが、FRBによる金利の引き上げなど公開市場操作を管理し、金融政策を決定する機関であることは、皆さんも聞いたことあるかもしれません。

インフレ率は遅れて数字に表れてきたり、月ごとにも変化するため、政策立案者はPCE(個人消費支出)、CPI(消費者物価指数)、コアCPI(食品やエネルギーなどの項目を除いたCPI)、PPI(生産者物価指数)などのいくつかの指標を見ることによってインフレ率の方向性と傾向を読み取ろうとするのです。これらについては、後ほど詳しくお話します。

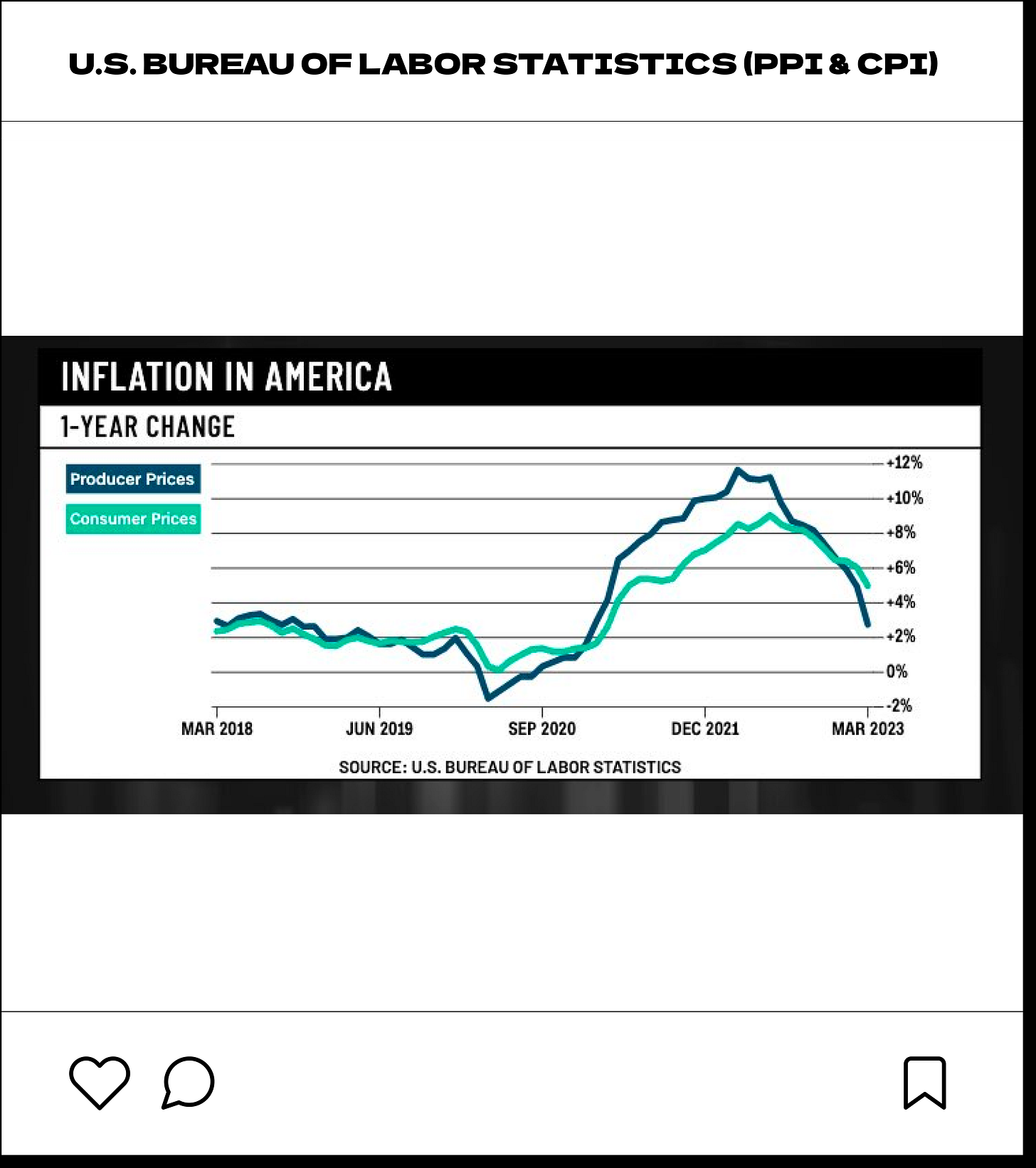

先週4月12日、3月のCPI(消費者物価指数)は前年比5.0%の上昇にとどまり、およそ2年ぶりの低い水準となりました。食品やエネルギーなどの項目を除いた数字である、コアCPIは5.6%で、これも市場の予想通りのものでした。インフレは落ち着きを見せ始めてきているのです。

先ほど、FRBのインフレ目標は2%だと言いました。そして、前年比5%増という数字がこの2年間で最低の水準だととも言いました。5%で最低水準とはどういうことでしょう?コロナ禍で何が起こったのでしょうか? そもそも、どうしてこんなに高くなってしまったのでしょうか?

一般的には、CPIと失業率は反比例の関係にあることが多いです(つまり、物価が上がって景気の良い時は、失業率も低い:フィリップス曲線という理論でよく表されます。興味にある人は調べてみて!)。コロナ禍では、人々が職を失い、企業が閉鎖を余儀なくされる中、FRBは消費者と企業に補助金を与えることで経済を刺激しようとしました。2020年4月のFRBのプレスリリースをご覧ください。結果として、何兆ドルものお金が市場に流れ込みました。

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200409a.htm

その結果、企業はより雇用を加速させ給与も上げる方向に動き、人々は補助金などもありより多くのお金を持つようになったのです。加えて中国からのサプライチェーンの問題やウクライナ戦争によるエネルギー価格の上昇もあって、インフレ率は2022年6月には9%まで上昇してしまったのです。ここまでくると、FRBは物価を安定させるために介入しなければならず、その結果、2021年以降、利上げが行われたのはご存じの通りです。

さて、CPIの話に戻ります。

US Bereau of Labor Statisticsの以下のチャートは、報告されたインフレ率の内訳を示しています。左の赤いバー(5%)は全体の数字で、右端の緑のバー(5.6%)は食品とエネルギーを除いたコアCPIを指しています。

グラフからは、エネルギー価格は昨年から大きく下がっていることがわかりますが、食料(青のバー)はまだ8%を超えているのが見て取れます。前回の9.5%から減速したとはいえ、前年比8.5%の上昇です。これは、FRBが記録的なスピードで利上げを行っているにもかかわらず、食品のようなものではそれほど急速にインフレ率が下がってきていないことを物語っています。

このインフレは我々が思っている以上にしつこいものであり、人々がまだ高いインフレが続くと思っているいうことを裏付けるデータとして、ミシガン大学信頼感指数(米国の消費者マインドを表す経済指標)があります。この調査では1年後のインフレ率が、市場予想の3.7%に対して、4.6%になると人々は予想しており、これはあまり良い兆候とは言えません。

一方で、先週末には良いニュースもありました。

生産者物価指数(PPI)は予想に反して前月比0.5%減、前年同月比2.7%増と予想より低くなったのです。(予想は前月比横ばい、前年同月比3%でした。)生産者物価指数とは生産者が出荷した製品や原材料などの販売価格の変動を測定した経済指標で、作っている人たちは一体いくらで売るの?という指数です。

PPI(生産側の指数)はCPI(消費者側の指数)の先行指標、つまり先んじて上下動する数字として機能する傾向があります。なぜでしょうか?生産者がインフレに直面すると、その生産コストの上昇が小売業者や消費者の買う物価にしばらくしてから転嫁されるからです。

このように、先週はPPIなどの良いニュースとミシガン大学によるインフレ期待調査など悪いニュースが共にありました。これらを見るに、インフレのピークを過ぎたことはもう確かなのだと思います。物価は徐々に下がってきています。しかし、物価は十分に早い速度で下がっているでしょうか?それともインフレがまだ残っている状態なのでしょうか。

米国の雇用市場はまだ非常に強く、回復力があるようです。生産者物価は消費者物価より早く下がっているようですが、生産者物価は消費者物価の上昇を止めることができるのでしょうか? 誰にだって答えはわからない問いではありますが、ミシガン大学の調査によると、人々は1年後のインフレ率を4.6%と予想しているのです。つまり、現在5%のインフレが、1年経った後でもまだ4.6%だと予想されているのですから、非常に粘着性の高いインフレといえるということです。

#IMFの世界経済見通し

先週初め、IMF(国際通貨基金)は世界経済見通し報告書を発表し、回復の遅れを指摘しました。国際通貨基金とは加盟国の経済を安定させるために活動している、国際的な専門機関で、通貨システムの安定を維持し、危機の予防のために各国および世界全体の経済・金融情勢を モニターしています。この報告書を要約すると、商品価格以外のインフレ率はより緩やかに低下し、2025年以前にインフレ率が目標値(2%)に戻る可能性は低いと予想しているとのことです。見通しに対する下振れリスクが高く、ハードランディングつまり、景気の急激な失速が起こる可能性があると述べています。

主な不確実性として指摘されているのは、

1)金融セクターの問題

2)高止まりしている地政学的緊張

の二つです。

見通しに対するリスクは下方に大きく偏っており、ハードランディングの可能性は急激に高まっています。金融セクターのストレスは増幅し、伝染する可能性があり、資金調達環境の急激な悪化を通じて実体経済を弱め、中央銀行は政策方針の再検討を迫られます。借入コストの上昇と成長率の低下を背景に、ソブリン債の債務超過が拡大し、よりシステミックになる可能性があります。ウクライナ戦争が激化し、食料品やエネルギー価格の高騰を招き、インフレ率を押し上げる可能性があります。コア・インフレは予想以上に持続的なものとなり、抑制するためにさらなる金融引き締めが必要となる可能性があります。

このように、4月11日の時点では、IMFは銀行問題はまだ不確実性が高く、伝染する可能性があると考えていました。そんな中、大手銀行が先週金曜日、決算を発表しました。銀行の決算を見ないことには先行きがどうなるのかわからないのです。

#注目の銀行決算(JPモルガン、シティバンク、ウェルズ・ファーゴ、PNCバンク)

結果、大手銀行は素晴らしい決算を発表しました。

JPモルガンのNII(純金利収入)は208億ドルで、前年比49%増(!)

ウェルズ・ファーゴのNIIは134億ドルで、前年比45%増でした。

純金利収入とは、融資から得られる収入から、銀行が預金者に支払う利息を差し引いたものです。通常、金利が上がれば、銀行にとっては企業などへお金を貸す際の貸出金利が上がり、一般の預金者への預金金利はあまり上げずに済むので、良いことずくめです。

SVBや地方銀行の最近の破綻は、JPモルガンにとってはプラスに働いているようです。NY Postによると、彼らはSVBの顧客のほとんどを引き取り、顧客としては安全な場所に逃げることができるので、わざわざ預金金利を上げる必要がなかったということなのです。

でもSVBが破綻したのは、2つの理由があったことを忘れてはいけません。

SVBの預金者は主にハイテク企業やVCで、それらは高い関連性を持っていた。

長期の債券を買いすぎていたため、顧客が一度に資金を引き揚げたときに負債を払えないくなった。

JPモルガンには、1)顧客基盤が分散していること、2)ローンや資産のポートフォリオがより分散していること、からこのような問題はありません。

この結果を見ると、銀行の混乱問題は現段階ではシステミックに連鎖するものではない可能性が高く、政府が信頼感を高めるために介入したことが功を奏したのだろうということがよくわかります。JPモルガン、バンクオブアメリカ、シティバンク、ウェルズ・ファーゴといった大手銀行には全く問題がなく、むしろ地方銀行の問題から多くの利益を得てさえいるのです。

#まとめ:これらマクロ指標からの方向性をどう見るか

今回は、先週発表されたCPIとPPIに注目しました。発表された数値は良いニュースと悪いニュースが混ざり合う形でした。IMFは銀行セクターと地政学的緊張による大きな下振れリスクを指摘しましたが、JPモルガンのような大手銀行の収益はこれらのリスクを軽減するのに十分な強さを持っているように見えました。4月27-28日に開催される次回のFOMCで何が起こるか、見守りたいと思います。

#みんなのトレード

Woodstock.clubアプリ上で、先週(4/9-4/15)売買された銘柄ランキングはこれだ!

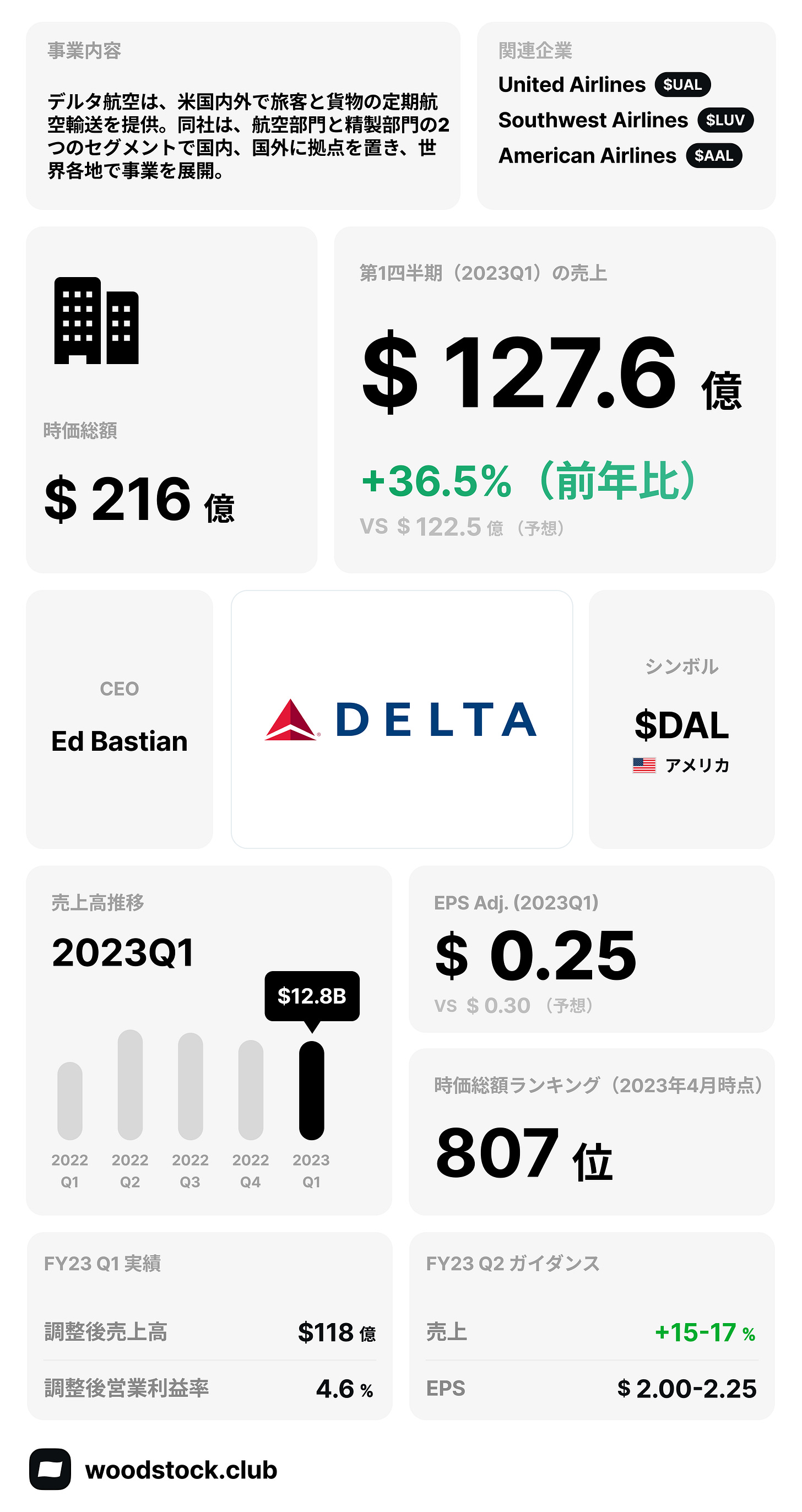

#直近の決算

さぁ銀行決算を皮切りに、いよいよ決算シーズンに突入しました。ここではwoodstock.clubで取り上げたいくつかの決算のまとめについて改めて、ご紹介しておきます。(BEAT!は、決算が予想よりもよかった時、MISS...は予想より悪かった時、INLINEは予想通りだった時をそれぞれ意味しています。)

決算の詳細を見よう!🐦

Weekly Bites! vol.12 is brought you by…

【免責事項】

・米国株式等の金融商品の取引に際しては、契約締結前交付書面等をよくお読みください。

・米国株式等の売買等にあたっては、株式相場や金利水準、為替水準等の変動や株式等の発行者等の業務や財産の状況等の変化による価格等の変動によって損失が生じるおそれがあります。

・投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いいたします。