Weekly Bites! 🍩 vol.16 | NVIDIAの歴史

2023年5月29日号

Weekly Bites Vol.16へようこそ!著者のブライアン・ユンです。今週の気になるトピックは、Nvidiaについてです!

始める前に、念の為ですが、私たちの配信しているコンテンツは投資のアドバイスではなく、ここで述べることはすべて筆者(ブライアン・ユン)の個人的な意見と調査に基づいており、Woodstockの見解を代表するものでもありません。個人的にポジションを保有している可能性もあります。WeeklyBites!に掲載されている内容は、あくまで情報提供のみを目的としていますのでその点ご理解ください。

目次

1. 確定損益とランキングが見れるようになりました。

2. 取引タブの履歴を約定履歴で表示する形に変更しました。

3. ポートフォリオのポジションをバブルチャートで見れるようになりました。(既存のパイチャートと切り替え可能!)

4. 各銘柄のチャートを Twitter など外部にシェアできるようになりました。

5. アプリのローディング速度を大幅に改善しました。

6. UI/UX の改善を行いました。

7. その他いくつかのバグを修正しました。

#今週の気になるトピック(Audioあります!)

#Company Update

#アプリアップデート

確定損益とランキングが見れるようになりました。

取引タブの履歴を約定履歴で表示する形に変更しました。

ポートフォリオのポジションをバブルチャートで見れるようになりました。(既存のパイチャートと切り替え可能!)

各銘柄のチャートを Twitter など外部にシェアできるようになりました。

アプリのローディング速度を大幅に改善しました。

UI/UX の改善を行いました。

その他いくつかのバグを修正しました。

#今週の気になるトピック

#NVIDIAの歴史

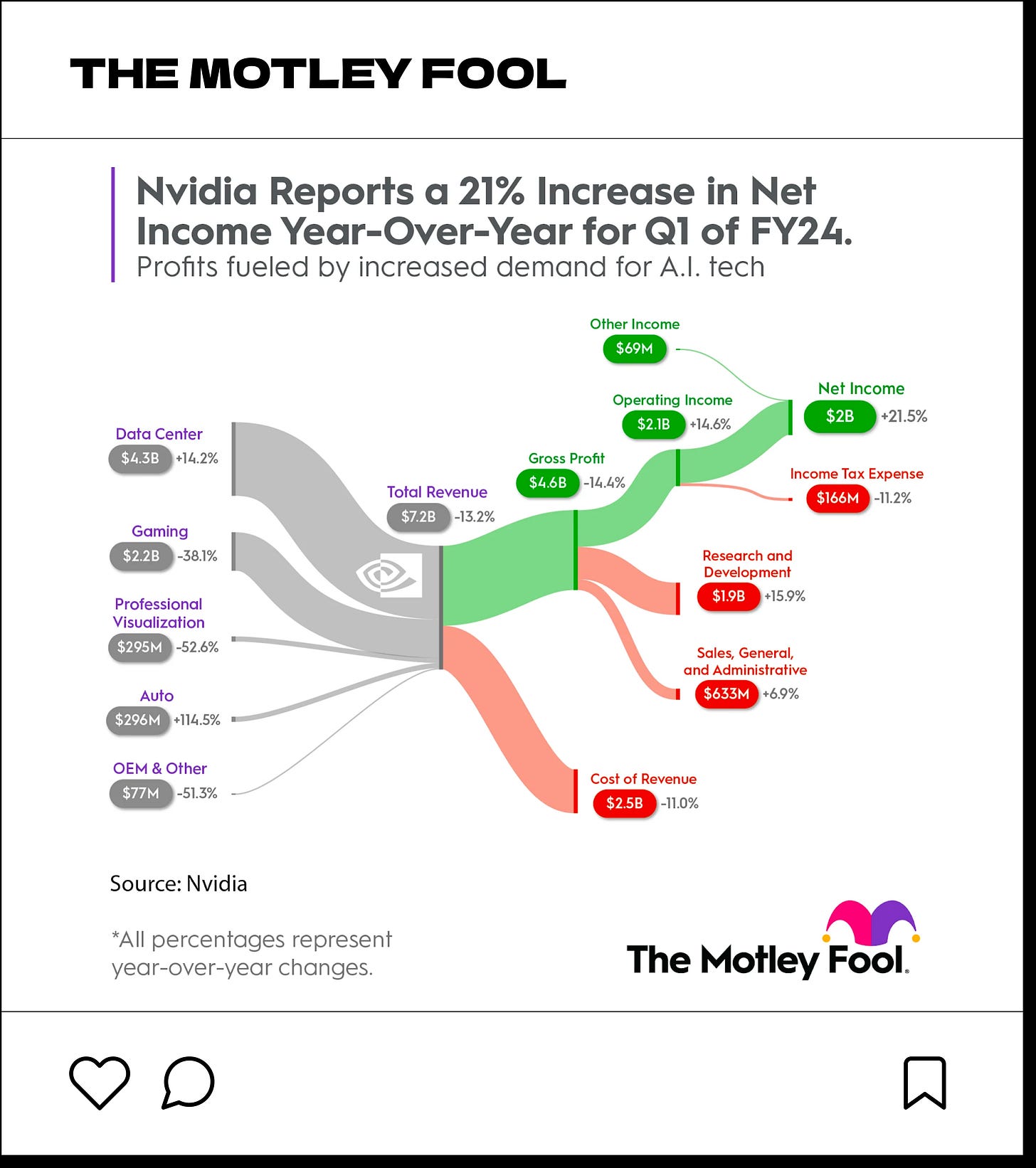

Nvidiaは今や米国で第6位の時価総額をもつ企業であり、次の1兆ドル企業にあと370億ドルで届くところまで来ています。先週木曜日、AI需要に後押しされて、素晴らしい決算とガイダンスを発表した後、株価は24%も急騰し、1日で時価総額が1億8000万ドル以上も上がったのです。ポートフォリオの中にNvidia ($NVDA)を保有中の、Woodstockコミュニティの皆さん、おめでとうございます。一緒にお祝いできて、とてもエキサイティングでした!🚀🚀

今日のWeekly Bitesでは Nvidiaがスタートしたばかりの頃を振り返って話をしたいと思います。Nvidiaの創業ストーリーはどんなものなのか?そしてどのようにして今のような会社になったのでしょうか?ジェンセン・フアンとは何者なのか、なぜあんなにワルそうで筋骨隆々としているのでしょうか笑?

*この記事は、作者の個人的な話と、ポッドキャスト "Acquired “(2022年3月27日に公開シーズン10エピソード5)に基づいています。

https://www.acquired.fm/episodes/nvidia-the-gpu-company-1993-2006

#ゲーム産業の勃興

90年代後半から2000年代前半あたりに学生生活を送っていた方なら、コンピューターゲームに夢中になり、HDグラフィックスに魅了された人も多いかと思います。ゲーム開発会社がこぞってコンシューマー向けPCに、ビッグタイトルを出し始め、ハイビジョンテレビがその映像の品質を激しく競っていた、そんな時代です。スマートフォンがない時代には、高画質ディスプレイでゲームをするというのが最高のエンターテインメントでした。

NVDAは、私が2004年に初めて購入した銘柄で、私の中ではとても特別な存在です。なぜ私がその時Nvidiaの株を購入したのか、不思議に思われるかもしれません。子供の頃、私はスタークラフトやウォークラフト(これらは、アクティビジョン・ブリザード$ACTVが作っています。)などのコンピュータゲームで育ちました。これらのゲームを楽しむには、NVIDIA GeForceやATI Radeon(レイディオン)(現在はAMD Radeon)のようなハイエンドのグラフィックカードをインストールするのが一番良かったのです。

*注-ATI Technologiesはカナダの会社で、2006年にAMDに買収されました。ATI Radeon(現AMD Radeon)は、ゲーム用で一番のグラフィックカードといえば、必ず名前が上がる会社であり、今でもNVIDIAの最大のライバルです。この買収劇は非常に興味深いもので、2006年当時、AMDは元々Nvidiaを買収する予定だったのですが、この買収は成立せず、代わりにATIを買収したのです。

#私の最初の投資

大学では電気・コンピュータ工学を専攻していましたが、ゲームの作り方がわかれば、もっと多くのゲームを楽しめると思いたちました。そして、2004年学期の合間を縫って、トロントにあるATIの本社で8カ月間、ビデオチップのコンポーネントを開発する仕事をすることになったのです。私がATIにいる間に、クラスの優秀な学生たちがNvidiaに就職していったのを横目に見て、それをとても羨ましく思いつつも、代わりにNvidiaの株を手に入れたのを覚えています。実は「Nvidia」という社名は、ラテン語で「羨望」を意味する「Invidia」(彼らは業界の「羨望」になりたかった)に由来しているらしいので、この私の最初の投資は、彼らの社名とも、みんなの「羨望」になるという彼らのビジョンとも、偶然一致しています(笑)。

#NVIDIA創業物語(1993年〜1997年)

Nvidiaの創業者であり、現在もこの米国で6番目の大企業を経営するジェンスン・フアンの話をしましょう。ジェンスンは、決して裕福な家庭の出身ではありません。彼の両親はジェンセンと彼の兄をアメリカに送りたかったのですが、家族全員を移住させるだけの資金がなかったため、ケンタッキー州の田舎で子供たちが通うための学校を見つけました。そこは私立の全寮制の学校だと思い子供たちを送ることにしたのですが、実際にはそこは更生学校だったのです。更生学校というのは、犯罪を犯したり、刑務所に入ったりした人で、社会復帰のために「更生」する必要があるような問題児たちのための少年院のような学校です。ジェンスンが9歳の時には、刑務所から出たばかりの17歳のルームメイトがいて、彼と親しい友人となるなんてこともありました。ジェンスンは彼に数学を教えるのを手伝い、反対に17歳の彼はウェイトの持ち上げ方を教えてくれたのでした。そんなこんなでジェンスンはわずか9歳の時からウェイトリフティングをしていたのです…だからあんなに体が大きいんですね!

私自身、カナダ人の移民であるため、裕福な家庭に生まれずとも、大きな夢を実現するために努力した移民者の創業ストーリーは大好きです。ジェンスンは、オレゴン州立大学の電気工学科をトップクラスの成績で卒業した後、AMDで働きながらも、スタンフォード大学の夜間学校に通い、そして修士号を取得しました。なんと修士号を取得するのに約8年もかかったそうです。その後、ゲームやマルチメディア市場に3Dグラフィックスをもたらすというビジョンを掲げ、クリス・マラコウスキー、カーティス・プリーム(チップエンジニア)と共に、1993年4月にNvidiaを設立しました。

https://www.nvidia.com/en-us/about-nvidia/corporate-timeline/

しかし、子供たちがPCでゲームをするのが好きだということに気づいたのは、もちろんNvidiaだけではありませんでした。シリコンバレーにあるその他多くの企業がすぐに追随してグラフィックチップを作り始め、この業界は残酷なほど競争が激しくなり、価格競争により利益率の低い市場になってしまいました。この頃、同じようなことをやっている競合他社はなんと90社もありました。さらに間の悪いことには、マイクロソフトもPCゲームにチャンスがあると考え、開発者がWindows上でゲームを作りやすいように独自の規格を作り始めたのです。開発者を自分たちのエコシステムに近づける、マイクロソフトの昔からのやり方です。「先行者利益」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、先行することで利益を得るどころか、Nvidiaのようにペナルティを受けるケースもあります。

ジェンスンがNvidiaを立ち上げたときには、コンピュータゲーム開発者向けのエコシステムはまだありませんでした。マイクロソフトのDirectXもまだ存在する前の時代です。3Dゲームの開発者が少ない中で、ゲーム開発における標準を作るためのSDK(ソフトウェア開発キット)やAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)を独自に作成し、開発者を支援する必要がありました。Nvidiaはこの分野で先行したばっかりに、チップの設計における構造デザインの複雑な判断を迫られ、結局はゲーム開発において誰もが選ぶような業界基準を作ることができなかったというわけです。一方で、その後、マイクロソフトが「DirectX」を発表すると、瞬く間に3Dグラフィックゲーム開発の標準プロトコルとなり、開発者はこの新しい標準に飛びつくことになったのでした。

そして、MicrosoftのDirectXは、Nvidiaが行ったものとは全く異なる3Dグラフィックの設計で作られていました。これによってNvidiaは窮地に立たされることになります。というのも、Nvidiaはすでに次のチップの開発の半分を終えており、もう一度(マイクロソフトの標準プロトコルで)

初めからやり直すには遅すぎるタイミングに来ていたのです。一方、少し遅れて参入してきた競合他社は、DirectXの設計を見て、このプロトコルをベースにすることを選択できました。そして、さらにムーアの法則のおかげで安いコストで生産することさえ出来るようになっていたのです。

*ムーアの法則

米インテル共同創業者のゴードン・ムーア氏が発表した半導体技術の進歩についての経験則。この法則では、半導体回路の集積密度は1年半~2年で2倍となり、半導体回路の線幅の微細化により半導体チップの小型・高性能化が進み、半導体の製造コストも下がるとされています。しかし、近年では半導体回路の線幅(せんはば)の微細化も限界に近づいており、新たな半導体の進化技術も難易度が高く開発コストも増すのでムーアの法則の終焉を指摘する声も聴かれています。

Nvidiaは、会社の資金があと9ヶ月で底をつくという状況の中、自分たちが作ったものをすべて廃棄し、初めからやり直すことを余儀なくされました。業界の新しい標準を作るというビジョンを売りにしてチームを作った創業者が、社内の100人以上のエンジニアに、”これまで取り組んできたことをすべて破棄して、競合でもあるマイクロソフトのDirectXの基準に従ってやり直す”、そう言わなければならないその状況を想像できますか?でも他に選択肢はなかったのです。他の90社のグラフィックスチップメーカーと同様、マイクロソフトの規格で作り直し、さらにその上、性能と市場投入までの時間で差別化し、勝たなければならなかったのです。誰よりも早く次世代チップを出荷しなければならなかったという事なのです。この時点で、Nvidiaは社員の約70%を解雇し、35名まで減らす判断をしました。緊急事態宣言に近い状況です。何度も言いますが、ゼロから全く新しいチップを設計し、誰よりも早く、しかも自分達の9ヶ月分の資金が底をつく前に出荷しなければならなかった、そんな状況だったのです。

ソフトウェア開発であれば、コードを書き直し、変更を素早く届けることができますが(Woodstockアプリはこれを実践してます!笑)、チップを作るにはもっとずっと時間がかかります。通常のチップ設計サイクルでは、9カ月で新品のチップを設計して出荷することはできません。通常、設計に2年、プロトタイプを作るためにファウンドリ(TSMCのように、当時Nvidiaは十分な規模ではなかったため、第2層のファウンドリを使用していた)に設計を送り、設計と製造を確定する前にプロトタイプで複数回検証するプロセスが必要です。ジェンスンとチームには2年もの余裕はなかったので、プロトタイプでの検証をまったく実行せずに、その代わりに当時のスタートアップが提供した超低速のソフトウェアエミュレータでプロセスを置き換えるという、重大なトレードオフをすることにしたのです。つまり、QA(品質のチェック)とコード修正のための物理的なプロトタイプの代わりに、エンジニアは30秒ごとに1フレームをロードするソフトウェアを使用していたのです。これは、商業的な開発では考えられないほどの遅さです。Nvidiaのエンジニアとしての仕事が、30秒ごとにほんの少し(1フレーム)変化する画面の前に座って、そのフレームを観察し続けるなんてことが想像つきますか?世界で最もエキサイティングなこととは到底言えませんね。

(※私が2004年にATIにいたときも、ソフトウェアエミュレータを使って、毎回コードを書き変えてからグラフィックを観察していました。少なくとも私の場合は、1秒間に複数のフレームを読み込んでくれていましたが。)

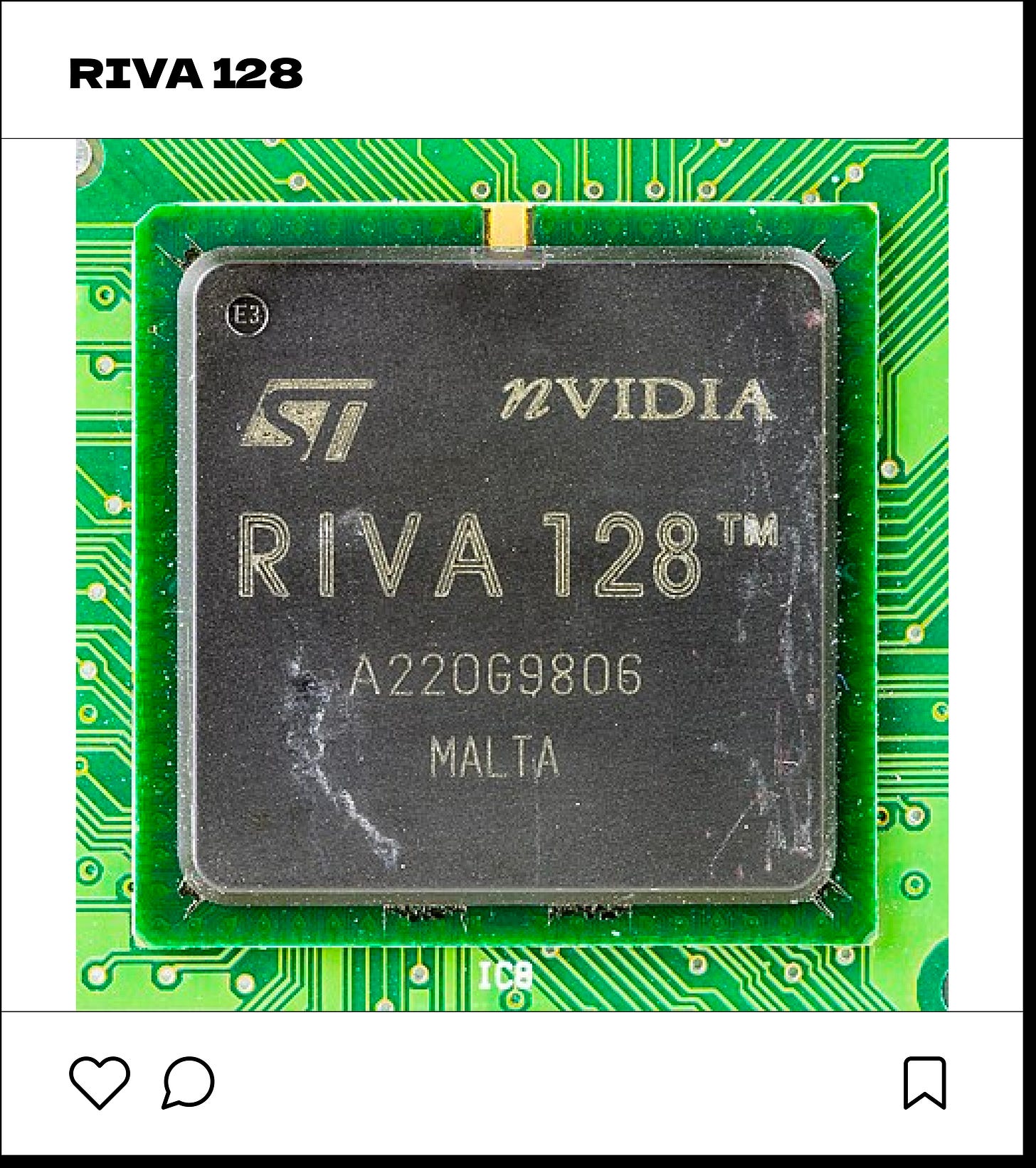

とにもかくにも、物理的なプロトタイプもない中、紆余曲折を経て、他の誰よりも早く、そして資金が尽きる前に、彼らはなんとかチップを出荷することに成功しました。競合他社は次世代チップの製造に18〜24ヶ月かかっていたので、完全に意表を突かれる形となりました。Nvidiaは、それほど素晴らしく強力なチップを世に送り出したのです。しかし、プロトタイプでまったくテストしないという近道をしたため、非常にバグが多い結果になってしまいました。DirectXプロトコル通りに動作するはずの多くの機能が、使おうとするとクラッシュしてしまうのです。その状況で苦肉の策とも言えますが、彼らはなんと、開発者にそもそもそんなに多くの機能は必要ないと説得して回りました。この結果、どうなったと思いますか?開発者たちは、なんと、それらの機能を使わないことを受け入れたのです。それらは全て、Nvidiaのチップが当時市場にあった他のどのチップよりも高性能であったためです。

ジェンスンは、この経験から重要な教訓を得ました。以前は、すべての機能が仕様通りに動くかどうかを心配したものでしたが、消費者はハードウェアやゲームを、性能つまりグラフィックの質で買うようになります。それ以外のことは、それほどに重要ではないのです。このことを最初に理解したのは、偶然にもNvidiaだったのです。Nvidiaはこのチップ(Riva 128)を4ヶ月で100万個売り、会社を存続させました。これが1997年のことです。

この経験から学んだNvidiaは、他の業界が18~24ヶ月のタイムラインであったのに対し、各次世代チップを6ヶ月のタイムラインで製造するプロセスを設定しました。こうしてNvidiaは他の90の競合他社から差別化を図り、現在も6ヶ月ごとに出荷しています。2年ごとではなく半年ごとに、ある価格帯での製品の性能を倍増させ、ムーアの法則を完全に凌駕しているのです。

本日は以上です!本日は、Nvidiaの創業秘話と、危うく倒産寸前まで追い込まれたその初期の時期について見てきました。今日のトピックを楽しんでいただけたでしょうか。

次回のWeekly BitesのエピソードでもNvidiaの話を続けましょう。Nvidiaをよくご覧になっている方は、近年データセンターの売上がゲームの売上を上回っていること、そしてAIの発展によりその差はさらに広がっていくであろうことをご存じでしょう。私たちは、ジェンスンがGPUコンピューティングという機会にどうつまずいたのか、そしてそれがNvidiaにとってどのような意味を持ち、その後フォーカスエリアを移していったのかを見ていきたいと思います。また、Nvidiaが台頭している間、IntelやAMDは何をしていたのか?こちらも次回のエピソードでお話しします。

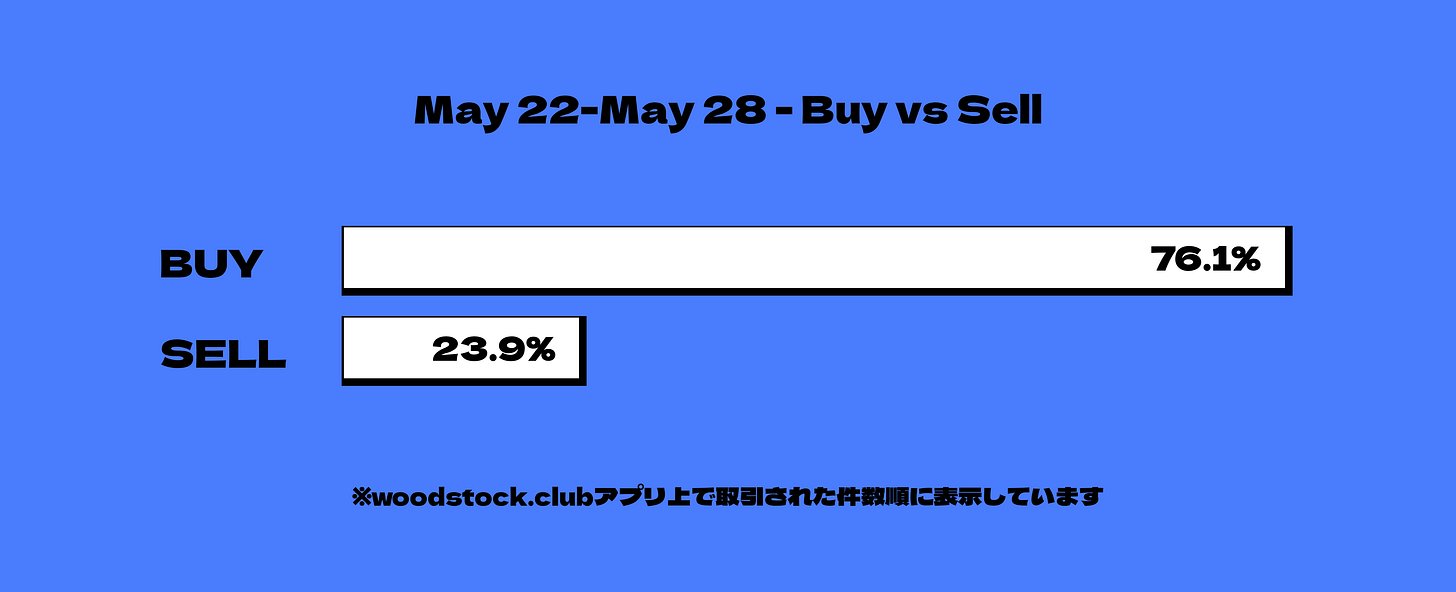

#みんなのトレード

直近での決算発表の影響を受けて、$NVDAが圧倒的にトレードされた銘柄となりました。

Woodstock.clubアプリ上で、先週(5/8-5/14)売買された銘柄ランキングはこれだ!

#直近の決算

決算シーズン本格化!ここではwoodstock.clubで取り上げたいくつかの決算のまとめについて改めて、ご紹介しておきます。(BEAT!は、決算が予想よりもよかった時、MISS...は予想より悪かった時、INLINEは予想通りだった時をそれぞれ意味しています。)

ZM 0.00%↑ Beat/Beat

https://twitter.com/woodstockclub/status/1660764526890086402

NVDA 0.00%↑ Beat/Beat

https://twitter.com/woodstockclub/status/1661487900469649409

SNOW 0.00%↑ Beat/Beat

https://twitter.com/woodstockclub/status/1661492215020130304

COST 0.00%↑ Miss/Miss

https://twitter.com/woodstockclub/status/1661855616598683651

今日は以上です!今日のコンテンツが参考になった方がいらっしゃいましたら、ぜひ「いいね!」と「購読」をお願いします!そして周りの皆さんにもシェアしていただけると嬉しいです。

Weekly Bites! vol.16 is brought you by…

【免責事項】

・米国株式等の金融商品の取引に際しては、契約締結前交付書面等をよくお読みください。

・米国株式等の売買等にあたっては、株式相場や金利水準、為替水準等の変動や株式等の発行者等の業務や財産の状況等の変化による価格等の変動によって損失が生じるおそれがあります。

・投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いいたします。